El pasado 8 de agosto se conmemoraron 130 años del nacimiento del notable escultor alemán Edmund Moeller, autor del Monumento a La Libertad de la Plaza de Armas de Trujillo. Aunque pocos lo recuerden, es necesaria una pausa para la reflexión sobre temas diversos como su aporte al arte contemporáneo, la conservación del patrimonio cultural y el rol del arte en la sociedad. De paso, opino que los trujillanos deberían hacer más por la conservación de un monumento emblemático que podría desaparecer si no se lo cuida adecuadamente. Aquí una reseña histórica sobra el Moeller y su obra.

“¿Qué hay en común entre Trujillo (Perú) y (Dresde) Alemania? La respuesta es sencilla: En ambas ciudades se encuentran las huellas del escultor alemán Edmund Moeller. En la Plaza de Armas de Trujillo se ubica el Monumento de la Libertad, el cual es su obra más destacada. Y tal vez se recuerda más a este escultor en Trujillo que en Dresde, la capital sajona a las orillas de Elba, donde inició sus estudios académicos de arte y donde posteriormente se localizó su centro de vida y producción artística durante décadas”.

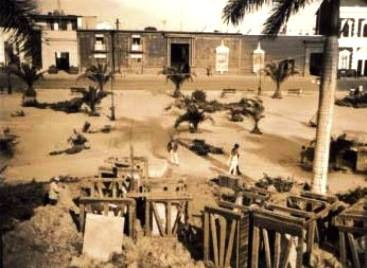

Con estas palabras, Simona Paldosky, coordinadora de la Academia de Arte Kunts-Bau (Dresde), graficaba el interés existente en Europa por este artista, cuando el año 2005 se cumplieron ciento veinte años del nacimiento de Edmund Moeller, artista nacido en Baviera en 1885, y cuyo redescubrimiento en Alemania ha causado un gran impacto. En aquella oportunidad, en Trujillo se realizó una muestra de copias fotográficas de la construcción del monumento.

Ha transcurrido una década, y este año 2015 se conmemora el 130° aniversario del nacimiento del artista. Lo cierto es que en Trujillo su obra es acaso el ícono más conocido de la urbe: es la imagen postal de la ciudad. Sin embargo, poco o nada se ha hecho para conservar bien este monumento.

En el año 2009, durante la gestión del ex alcalde César Acuña, se realizó una "remodelación" que no consideró los planos originales: se le añadieron piletas de agua con iluminación ad hoc, lo cual ha agravado el problema de la humedad y los hongos, y está tan mal instalada que los cables sueltos están a la vista. Para colmo de la huachafería, la empresa contratista colocó su "placa", como si fuera la autora de esta obra.

En 2005, en la gestión de José Murgia, la Municipalidad Provincial de Trujillo, presentó de forma modesta la exposición fotográfica “Edmund Moeller: 120 años” en la sala de arte de la Caja Trujillo, donde solamente se apreciaron fotocopias ampliadas de la secuencia fotográfica del proceso escultórico y la instalación de los enormes bloques de mármol en la Plaza Mayor en 1929.

Simona Paldosky y Gisela Kohlauf, representante del Instituto Goethe en Lima, vinieron en esa oportunidad a Trujillo para agradecer el gesto de la comuna de homenajear a un artista que recién empieza a ser redescubierto en el país teutón. Sin embargo, les quedó –como a nosotros– un sinsabor en los labios, porque la ciudad podría hacer más por la conservación del monumento.

¿CÓMO LLEGÓ MOELLER A TRUJILLO?

En agosto de 2005 se publicó en Alemania un voluminoso trabajo de la historiadora Antje Kirsch, quien ha seguido los rastros de Moeller, y además incluye un catálogo completo de sus esculturas. El libro se titula “Edmund Moeller, “Auf der Suche nach einem vergessenen Dresdener Bildhauer” (Dresdener Verlagsanstalt, Dresde, 2005).

Simona Paldosky, citando las investigaciones realizadas por Antje Kirsch, señala que tras la Primera Guerra Mundial, los efectos políticos y económicos en la Alemania de posguerra y las difíciles circunstancias de la vida de la gente fueron impresiones que Moeller plasmó en tres figuras de tamaño más que natural alrededor del año 1918. Anotó que Moeller planificó un monumento de la libertad de tres elementos: “Acción”, “Depresión” y “Liberación”.

“Si Moeller acometió totalmente el monumento sin solicitantes no fue verificado. Él acabó las figuras con mármol travertino, pero por lo visto no encontró interesados para una realización en un sitio público, hasta que en 1923 en una revista especializada tropezó con un concurso de la ciudad peruana Trujillo para un monumento nacional en homenaje a la declaración de la independencia del Perú en 1821. Se presentó y de los 200 candidatos del concurso recibió la adjudicación”, precisó.

El monumento –que tiene una extensión de 30 metros de ancho y de 25 metros de altura– superaba las dimensiones del diseño original de Moeller. Además creó tres relieves de bronce, los cuales reproducían las batallas de Ayacucho y Junín y la declaración de la independencia delante de la municipalidad de Trujillo.

El obelisco en la mitad el monumento es coronado por la figura de un joven con una antorcha, la cual está parada sobre del globo terráqueo. Las bases de las gradas soportan las alegorías del Arte, la Ciencia, la Industria agrícola, la Agricultura y Ganadería.

Paldosky sostiene que aproximadamente desde 1924 hasta 1927 Moeller trabajó cerca de una cantera en el Estado Libre de Turingia, donde extrajo el mármol travertino. El transporte de las figuras, las cuales fueron cortadas con un cable de acero delgado, llenaba 110 vagones de ferrocarril, que se embarcaron vía el puerto de Bremerhaven.

“El mismo Moeller condujo la construcción del Monumento en Trujillo, que fue inaugurado el 9 de diciembre de 1927. Él recibió por su trabajo la condecoración más alta: el Orden del Sol, la cátedra honoraria de la Universidad Nacional de Trujillo y la ciudadanía honoraria de Trujillo. Además del dinero de premio que fue generoso, se entregó Moeller a realizar encargos numerosos en el Perú, entre ellos bustos del presidente Agosto B. Leguía y del entonces alcalde de Lima Andrea Dasso”, dijo.

“Durante su estadía en Perú creó una multitud de figuras indígenas de bronce y madera. Estos bustos y el busto del pintor José Sabogal indican un encuentro de ambos. Así Moeller encontró también el indigenismo, lo cual representante general en el campo de la pintura era José Sabogal. Después de dos años de estadía en el Perú, durante la cual también visitó otras partes del país y Lima regresó Moeller en 1928 vía los Estados Unidos a Europa”, anota Paldosky.

En Dresde, donde Moeller hizo sus estudios académicos y se desarrolló como artista, se conservan importantes esculturas suyas, que dan testimonio del gran cariño que Moeller tuvo por el Perú, como el bronce “El niño pastor”, el “Lamento” (en porcelana), “Mujer sentada” en mármol, “Indígena peruana” en bronce; “Peruana vestida de negro” en madera, y “Cristo ascendido” para la Iglesia de San Pedro en Dortmund.

Sin duda un artista que dedicó su vida por los ideales estéticos y que de, alguna forma, cumple nuevamente ese adagio tan conocido: “Nadie es profeta en su propia tierra”.

8 de agosto de 1885 (Baviera)

Nació en Neustadt cerca de Coburg

1998-1999

Aprendizaje en la Escuela de Artes Industriales en Neustadt

1999-1902

Aprendizaje en el taller del escultor Rutz en Dusseldorf (Renania del Norte-Westfalia)

1902-1905

Estudio en la Academia de Bellas Artes en Dresde (Sajonia), discípulo del catedrático Robert Diez

1904

Premio de Roma por su figura “Jugador con pelota”

1905-1913

Estadía en Roma, viajes a la Región mediterránea y al Cercano Oriente

1912

Medalla de oro de la Gran Exposición de Arte de Berlín por su figura de una fuente “Silen”

1913

Matrimonio con la pintora Julia Müller-Sarne en Londres

1914

Retorno a Dresde, establecimiento de un taller

1914

Nació su hijo Baldur, creación de de la “Fuente de Wettin” (los Wettin: familia real de Sajonia) para la ciudad Crimmitschau (Sajonia), Medalla de oro por Arte y Ciencia

1913/1914

Exposición personal en la galería de arte “Arnold” en Dresde.

1923

Ganador del concurso internacional “Monumento de la Libertad” en Trujillo (Perú).

1924-1929

Varias estadías largas en Trujillo y viajes por Perú, construcción del monumento.

1929

Nombrado al ciudadano honorario de Neustadt (cerca de Coburg), monumento a los caídas en la guerra para Neustadt (cerca de Coburg).

1931

Miembro del jurado para la “Exposición Internacional para Arte Cristiana” en Padua/Italia.

1931-1943

Bustos de Robert Koch, Rudolph Virchow, Luis Pasteur, Johan Gregor Mendel, Paul Ehrlich, Wilhelm Konrad Röntgen para el portal de honor de Museo Alemán de la Higiene en Dresde.

1933-1934

Relieve para el altar de la Iglesia protestante-luterana “Santo Tomás” en Dresde-Gruna.

1936-38

Relieve “Los Bomätscher” (son los jaladores de barcos) en la Orilla de Rey a lado del río Elba en Dresde.

1939

Premio del Arte de la ciudad Dresde.

1941

Diseño de los “Leones coronados” para el Museo Alemán de la Higiene en Dresde.

1941-1943

Trabajos en la fábrica de automóviles “Kraft durch Freude” (“Fuerza por alegría”, hoy en día la fábrica de “Volkswagen”) en Wolfsburg-Fallersleben, relieves en la entrada de la fábrica.

1943-1944

Estadía en Mühlberg/Elba (Brandenburgo).

1944

Reclutamientos a las filas.

1947

Diseño para un monumento de de los soldados caídos en Neustadt (cerca de Coburg).

19 de enero de 1958

Edmundo Moeller muere en Dresde.

(*) Datos tomados del libro de Antje Kirsch: “Edmund Moeller, Auf der Suche nach einem vergessenen Dresdener Bildhauer” (Dresdener Verlagsanstalt, Dresde 2005) Traducción: Simone Padolsky.